ここは旧日本軍無線機器の修復工事現場です

1945年昭和20年 旧日本軍無線機は陸海双方に多種多様な機種がありますが、 当館に依頼されたものについて

映像の入れ替え、2021-1-1以降も一部入れ替え作業しています)

明日から最強寒波到来すると気象庁より予報が出された

新型コロナ第3波により緊急事態宣言が政府より発令される(期間1月8日より2月7日まで)

映像の入れ替えは2020-12-25に一部行いました)

岡本さん : 昭和18年学徒動員で東芝富士工場に勤務、その後海軍技術研究所の本部恵比寿に呼ばれ、訓令を受 修復作業の進捗状況=

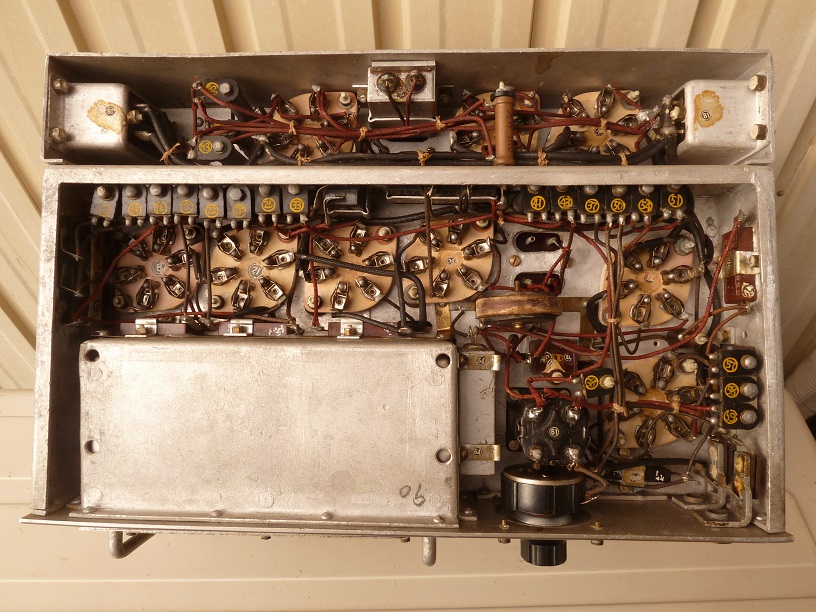

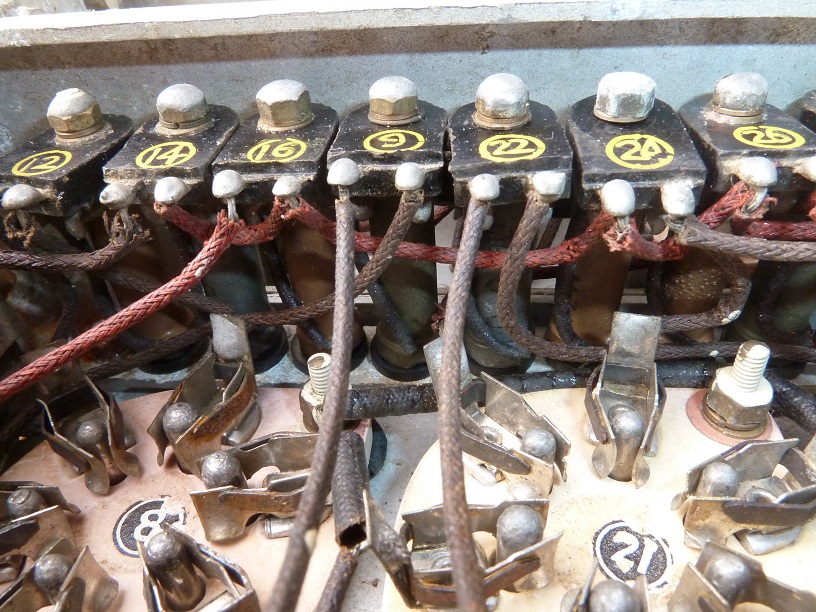

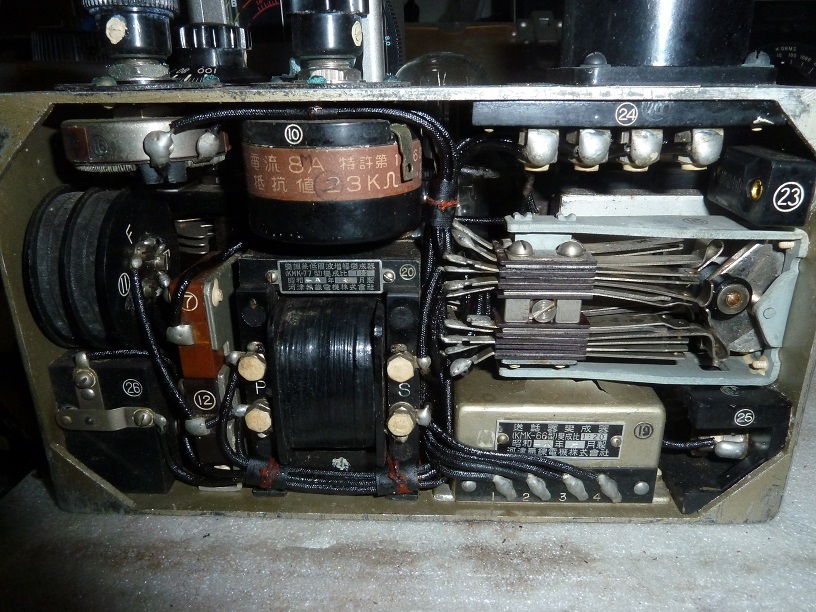

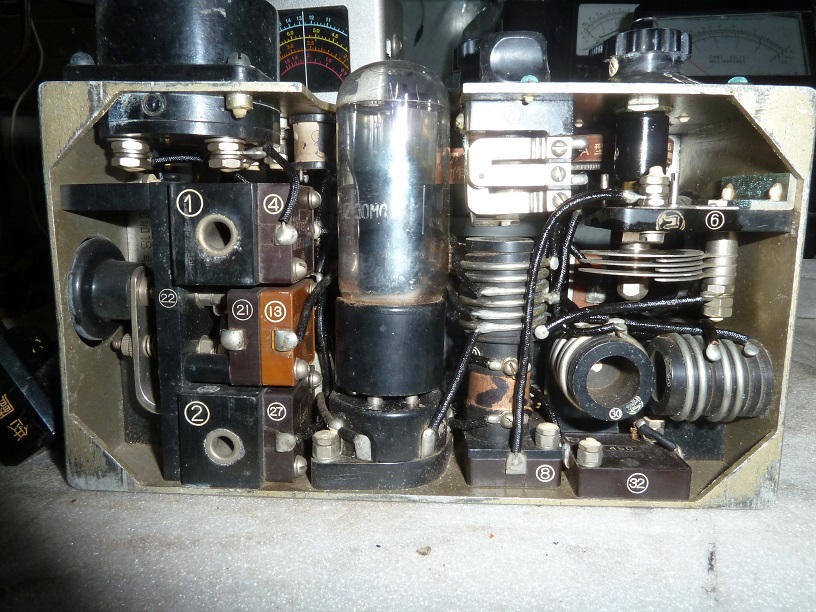

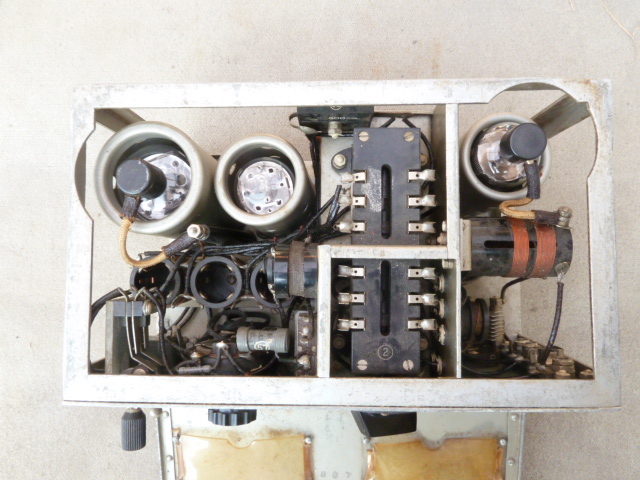

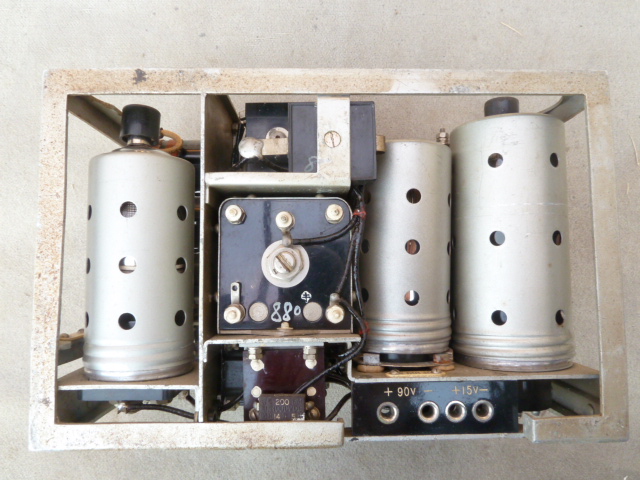

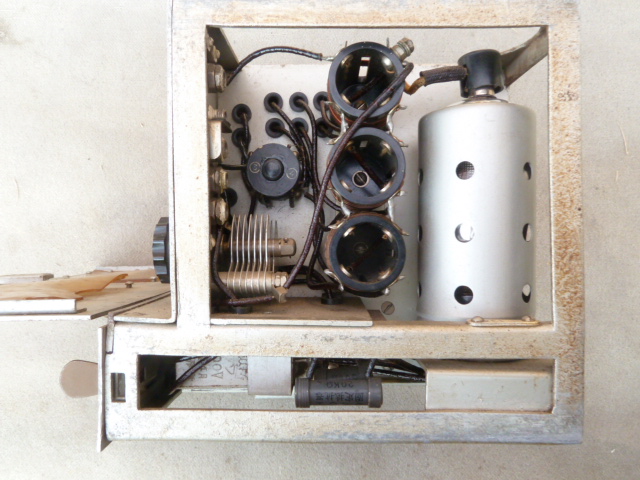

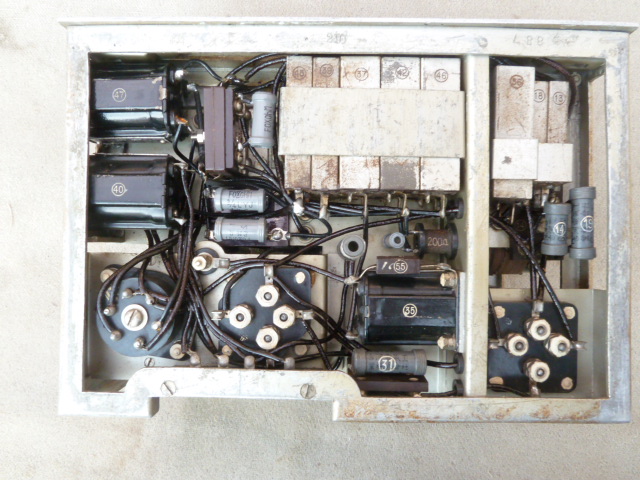

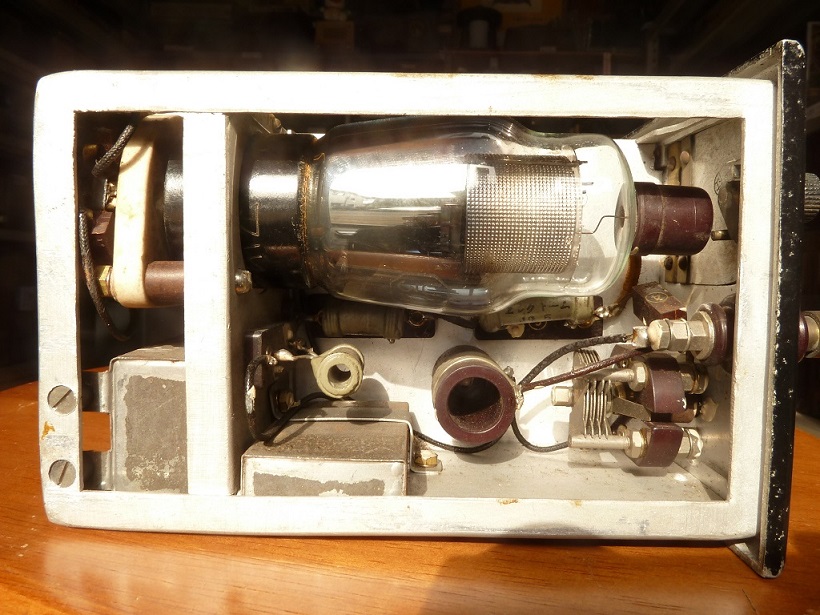

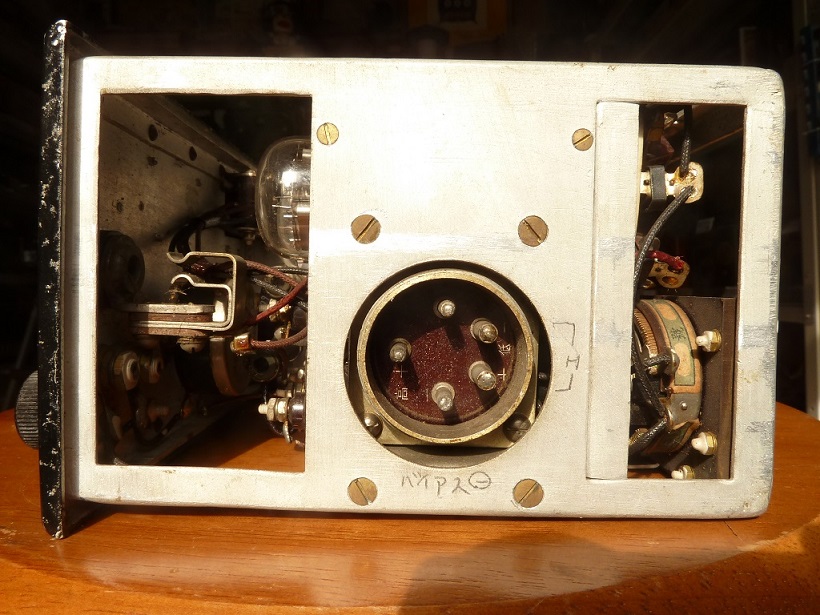

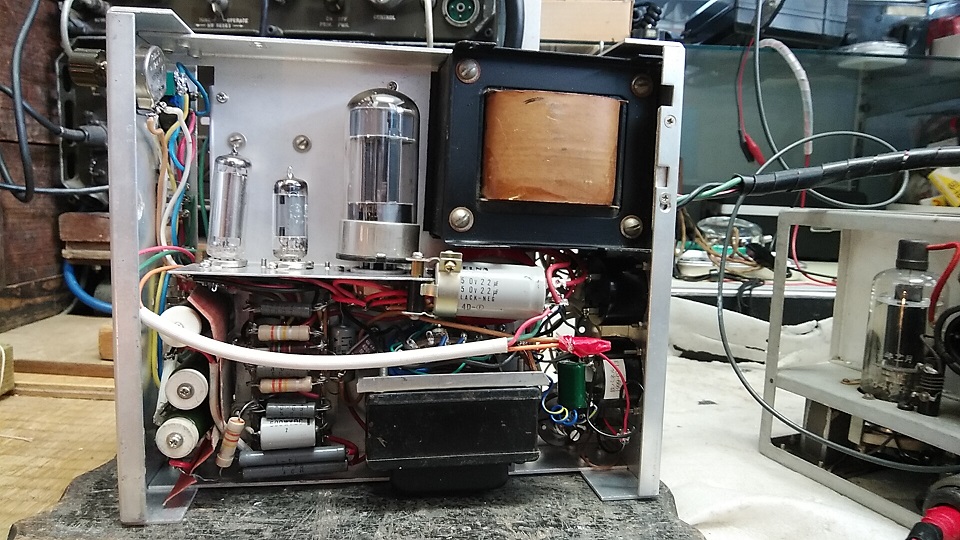

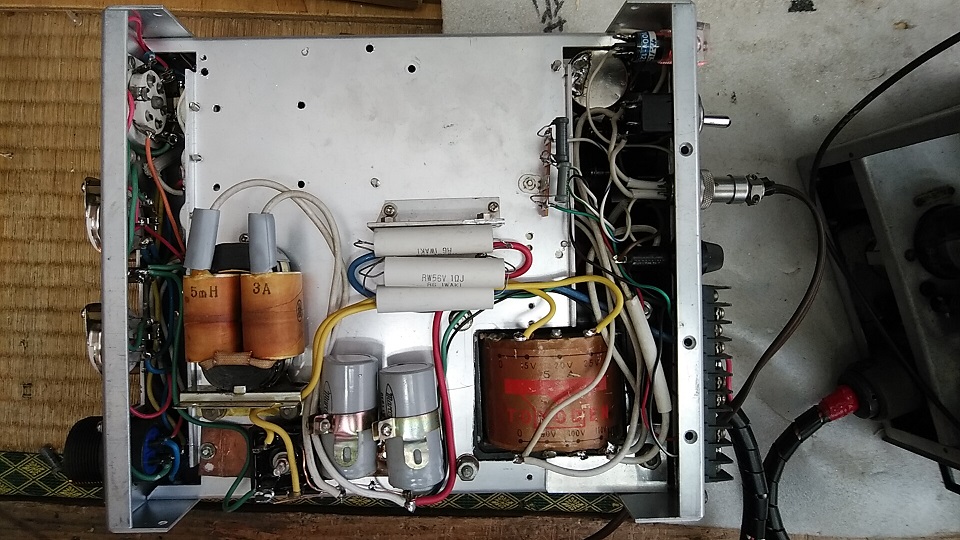

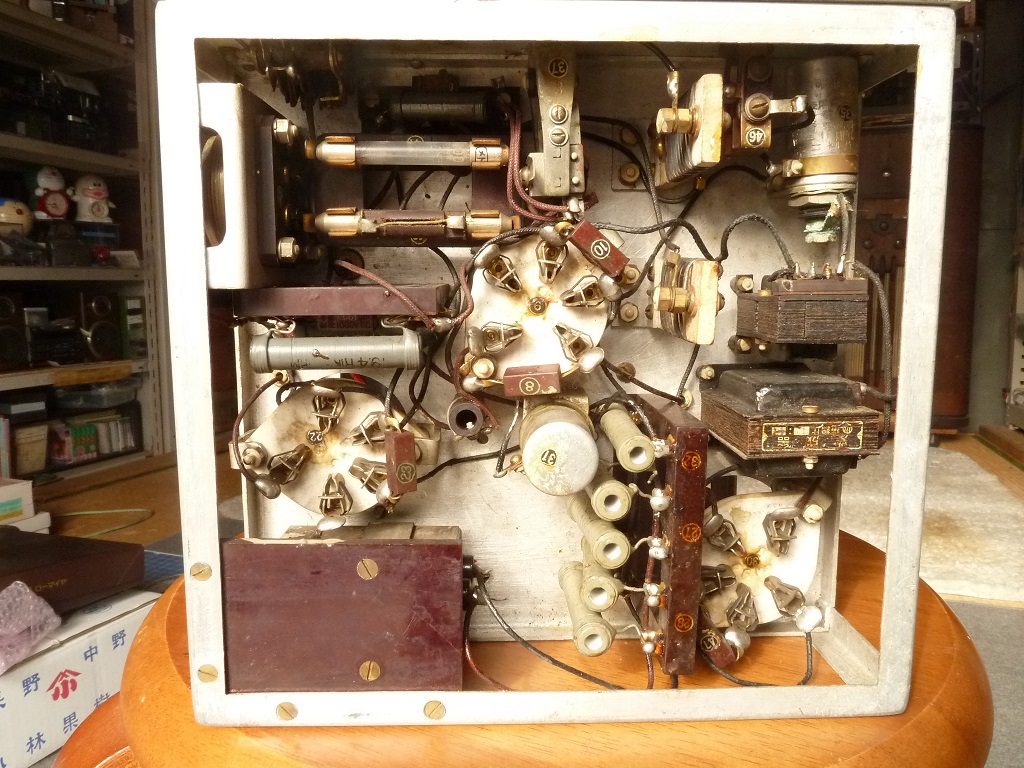

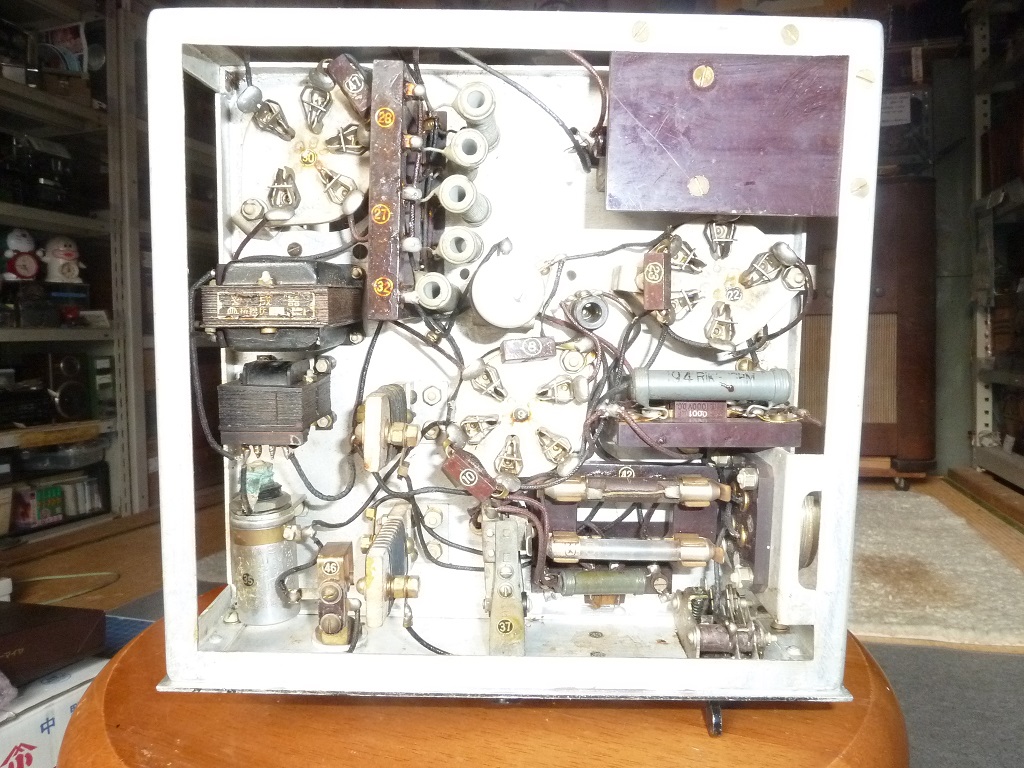

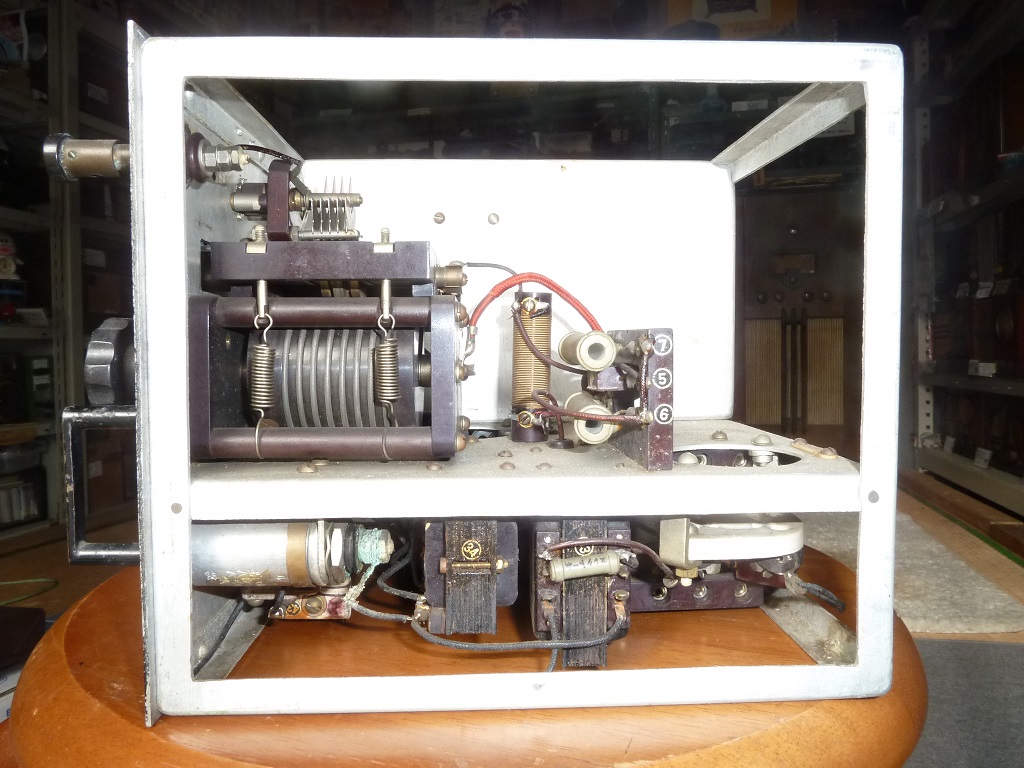

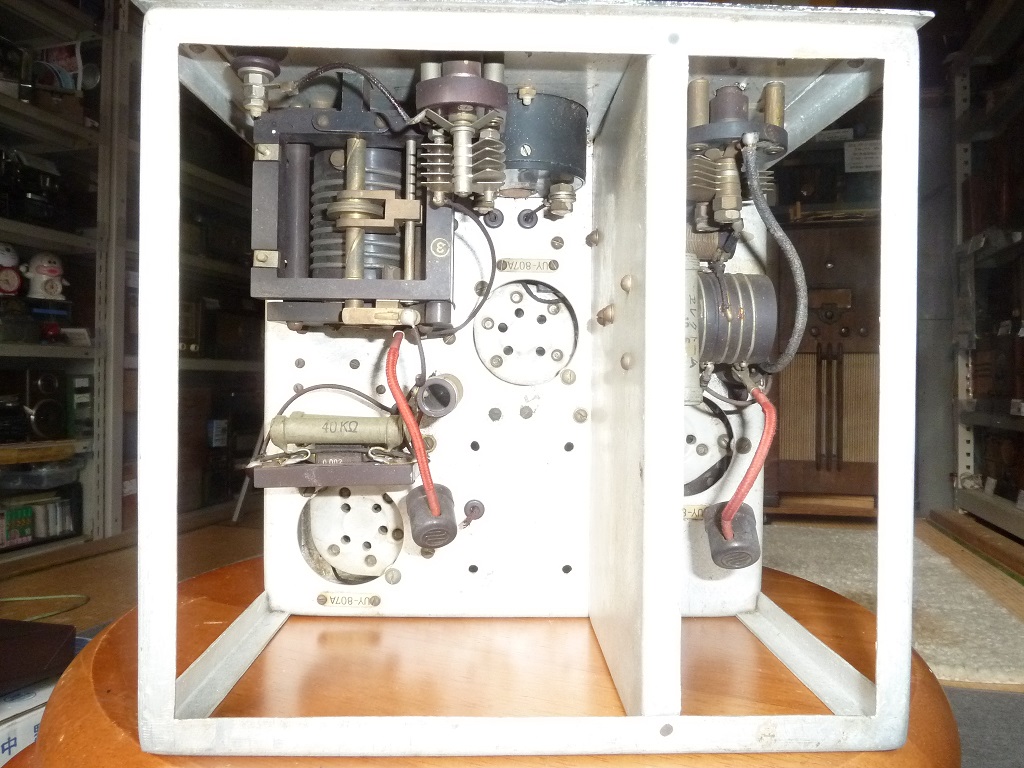

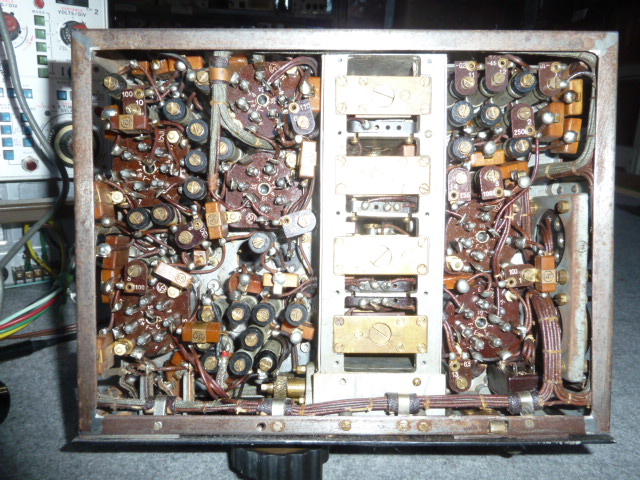

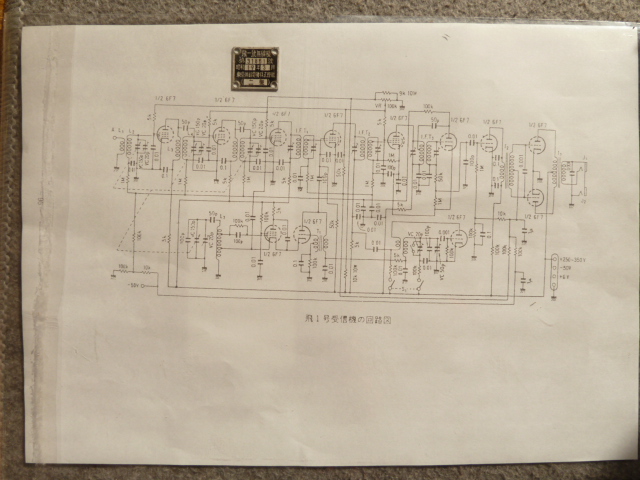

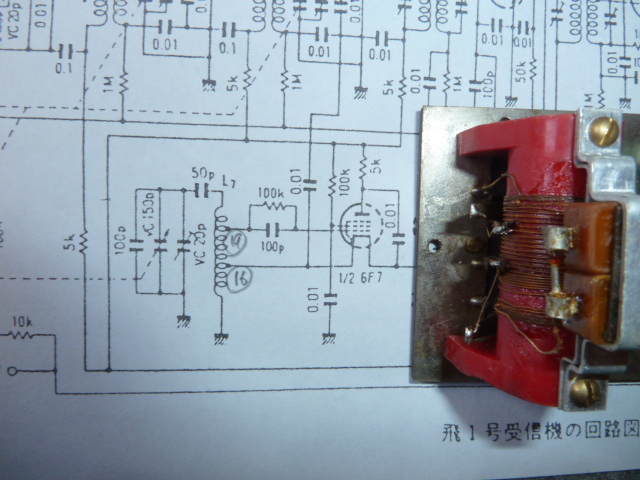

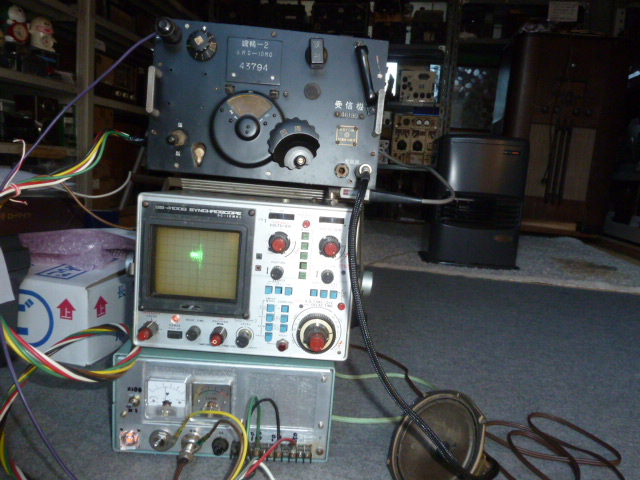

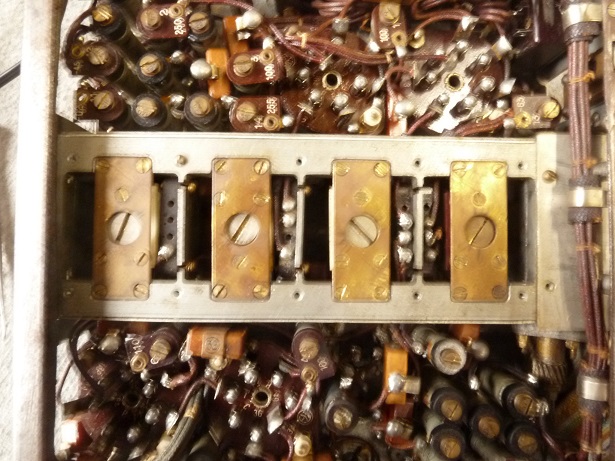

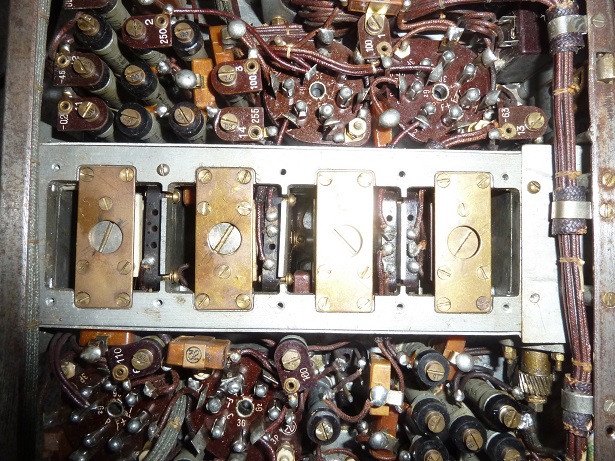

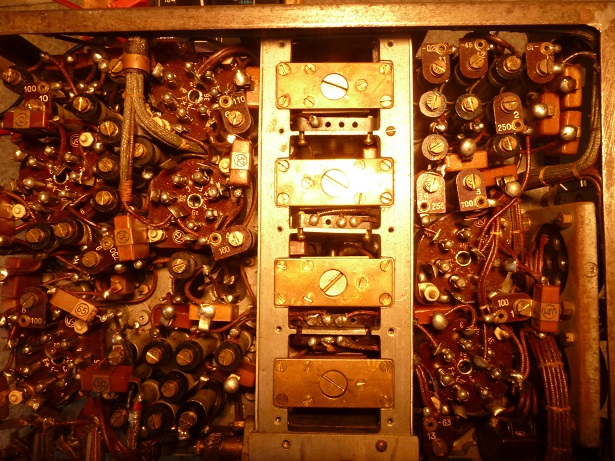

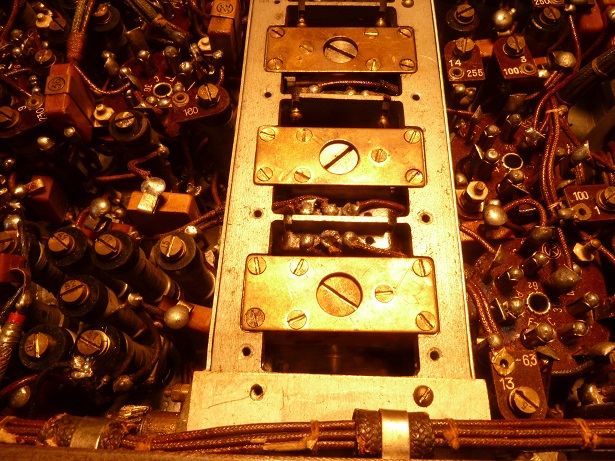

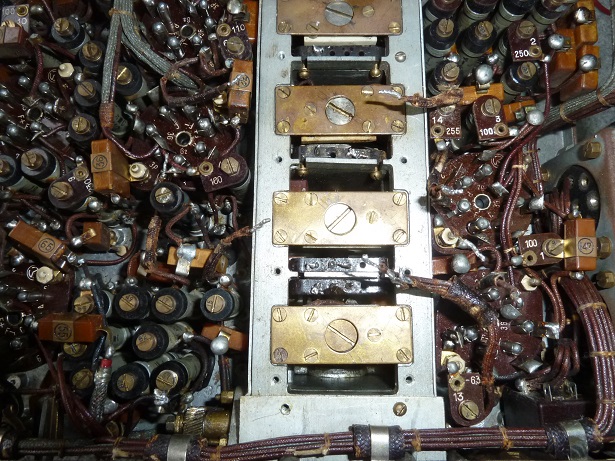

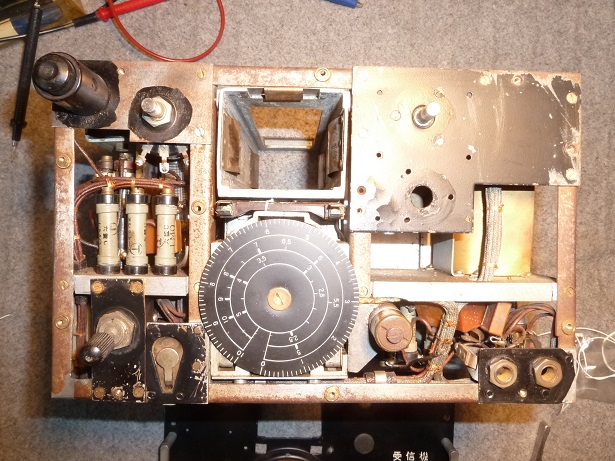

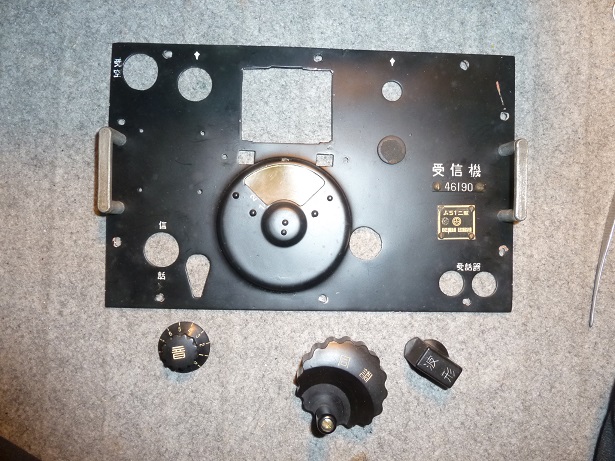

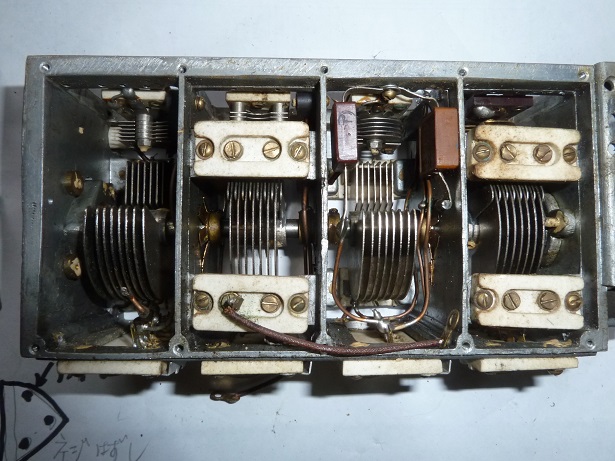

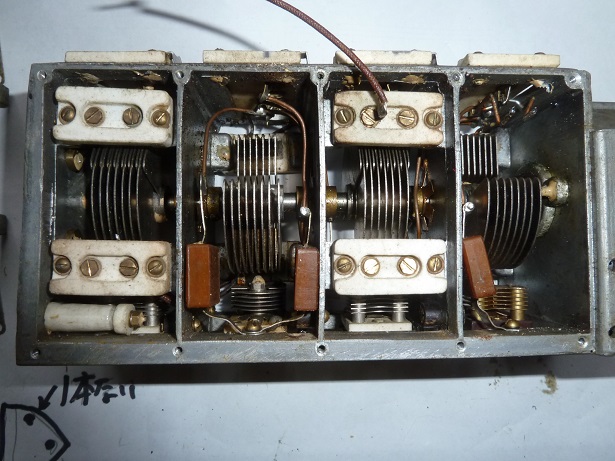

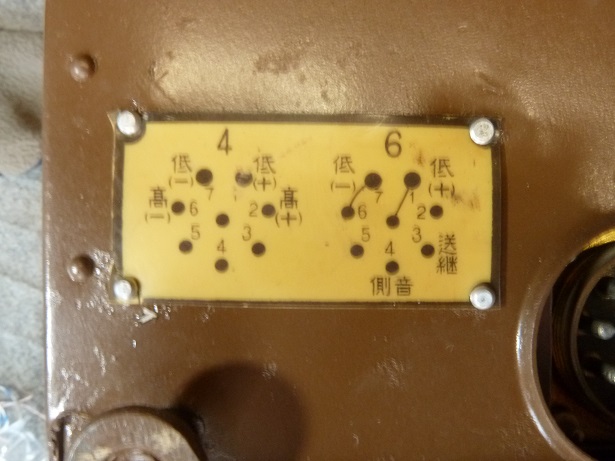

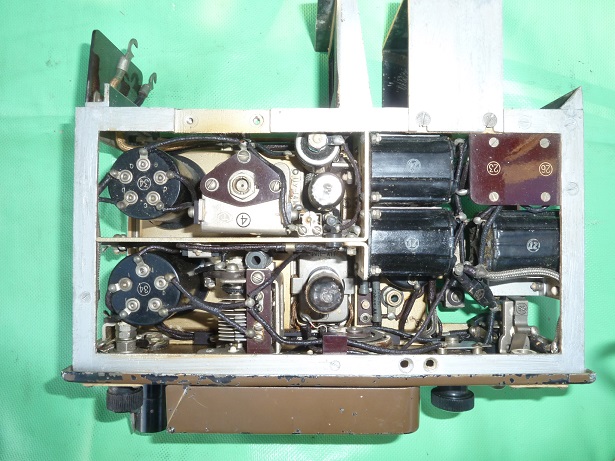

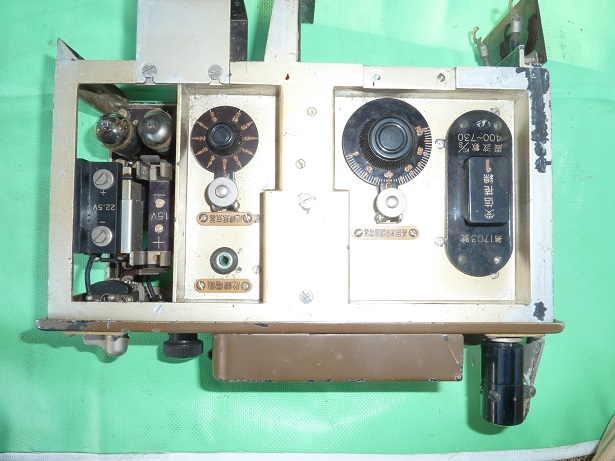

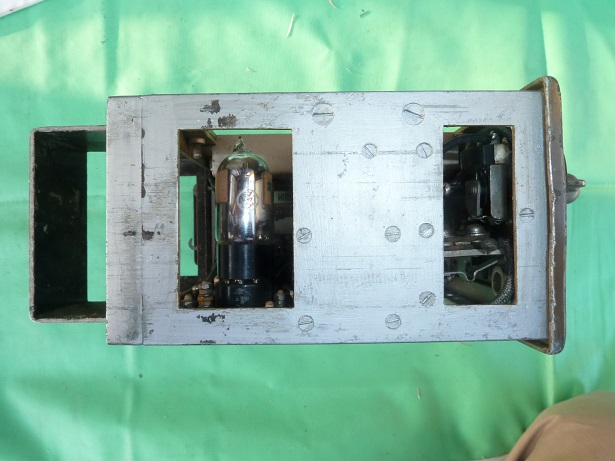

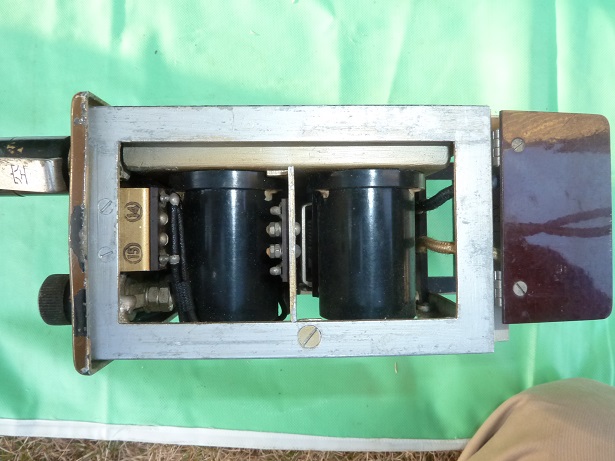

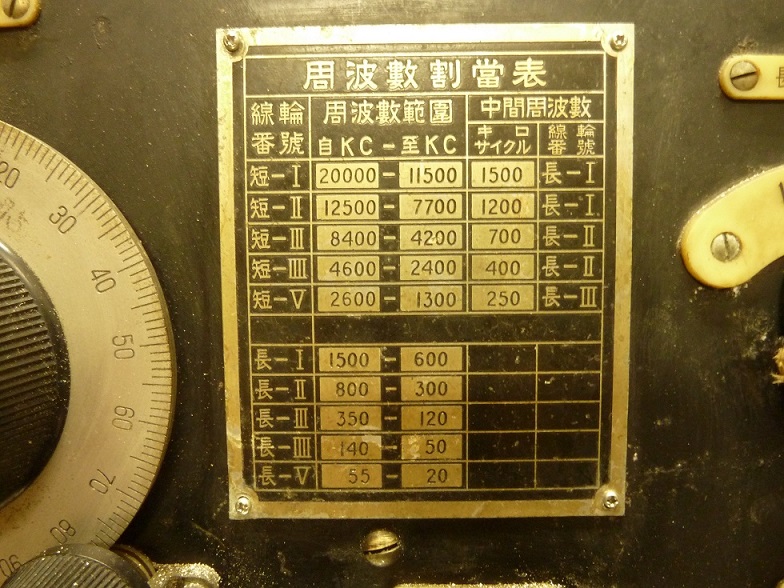

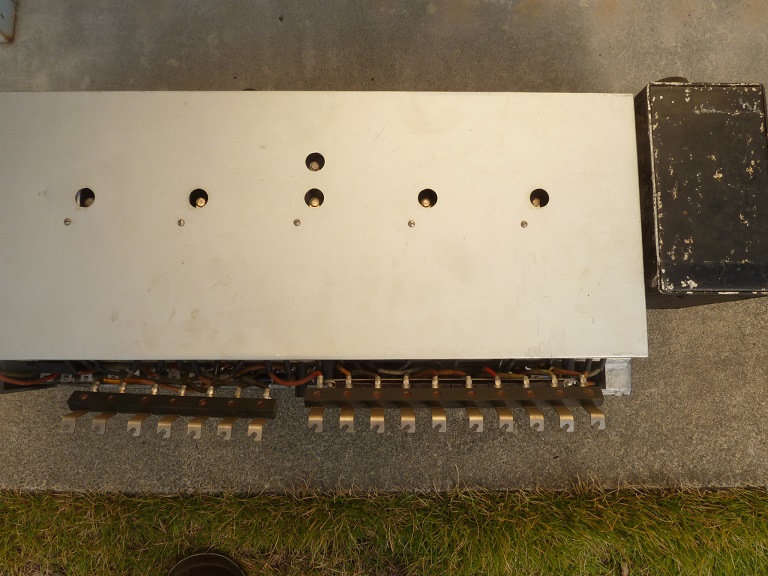

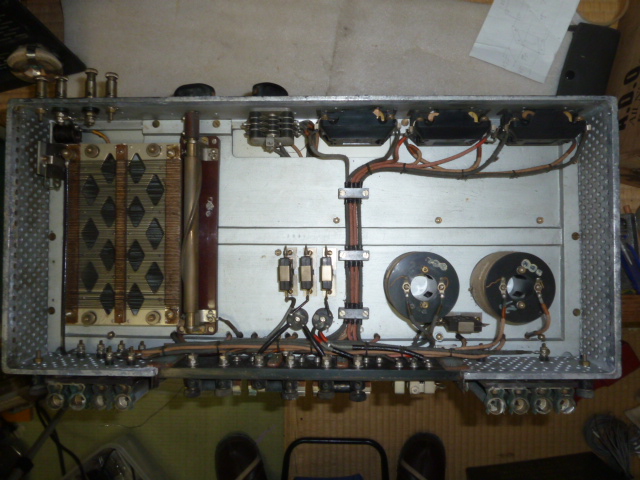

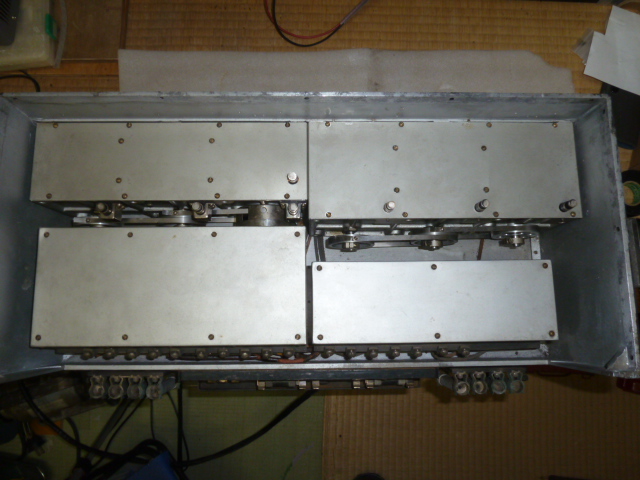

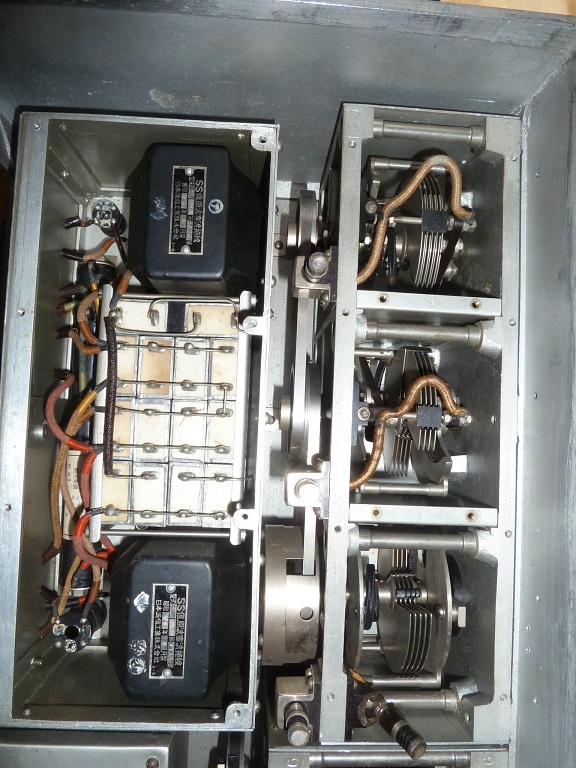

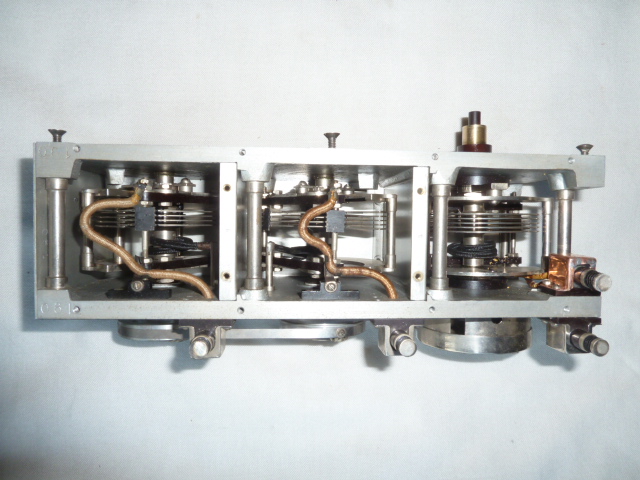

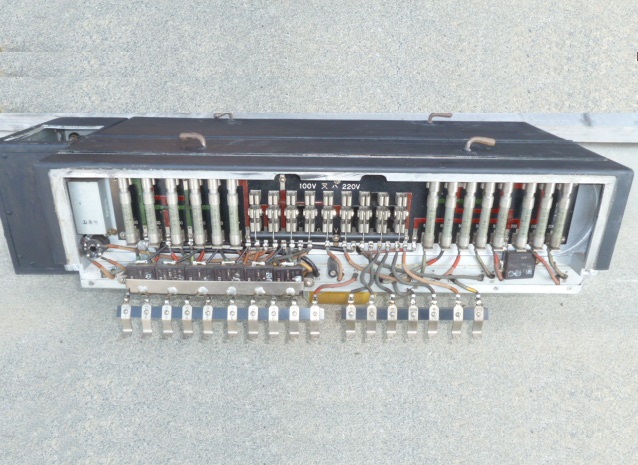

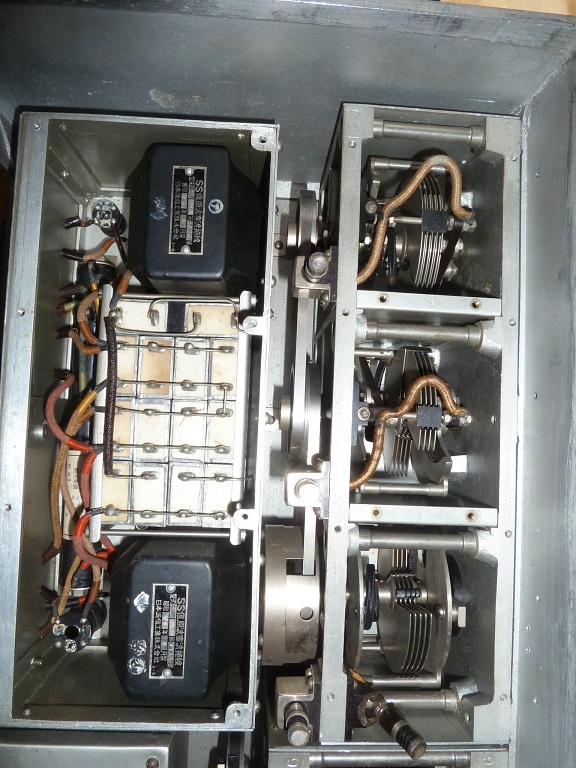

古典ラジオミニミニ博物館 管理者牧田良秋 (2015-8-14) 旧日本海軍(陸軍)使用の無線機の修復 旧日本海軍使用の受信機昭和17年4月 、始めに九二式特受信機改四より行う 修復映像の受信機は保管品で当初2012年始めたが本格的には2015年~~始めた 修復再開/映像など差し替え等 (2020-10-2~)再整備しているものです 正面及び上面及び機種銘板 線輪収納部分と後ろ面及び底部分の配置 線輪収納部分の配置 底部分と後ろ面の配置 上下切り離した下の部分の配置 左上:長波帯同調回路の3連バリコン部分のユニット 右上:短波対応高周波増幅のユニット部分の配置 左下:電源の寒流線輪、平滑コンデンサー部分のユニット、右下:低周波出力トランス等収納ユニット部分の配置

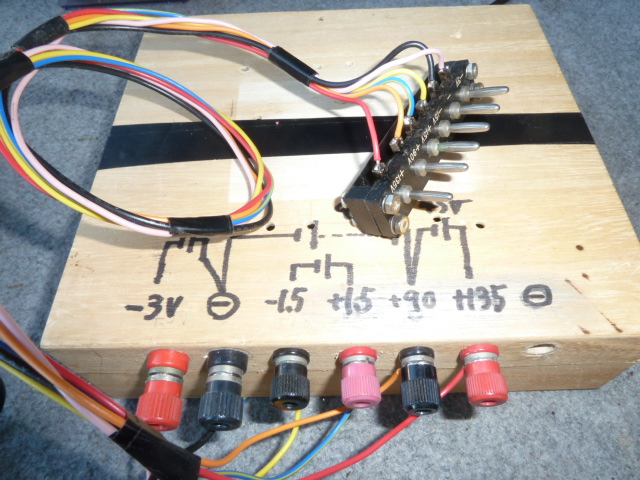

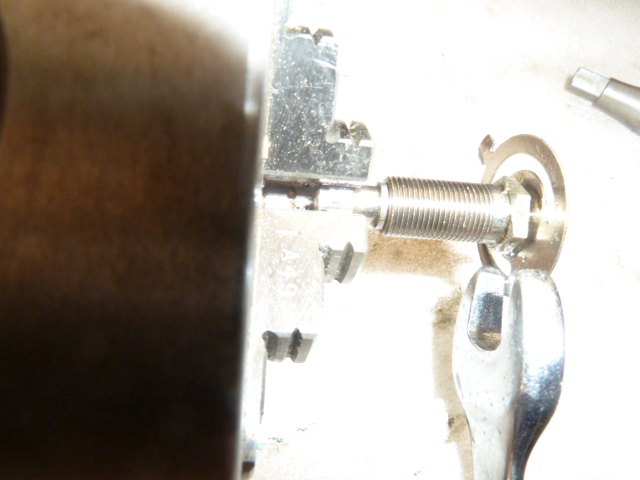

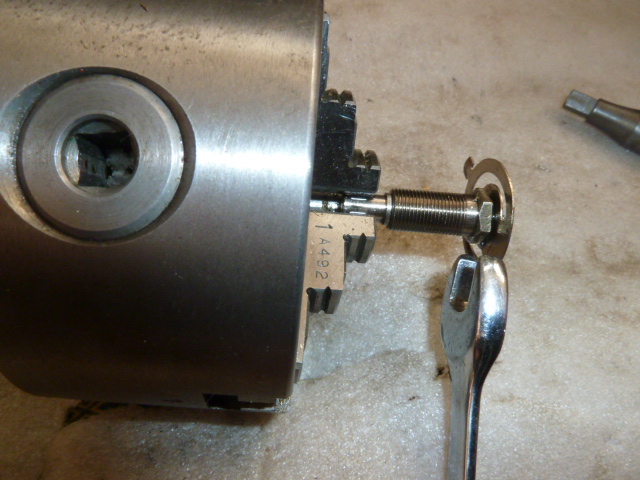

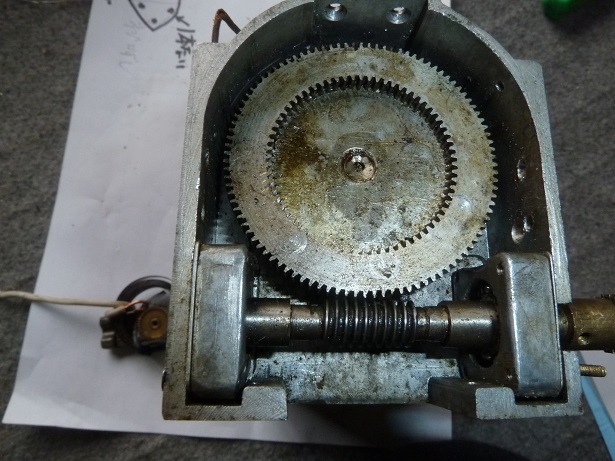

ダイアル周りが微動だせず シャフトが固まって動きませんのでまずその付近から修復することにします

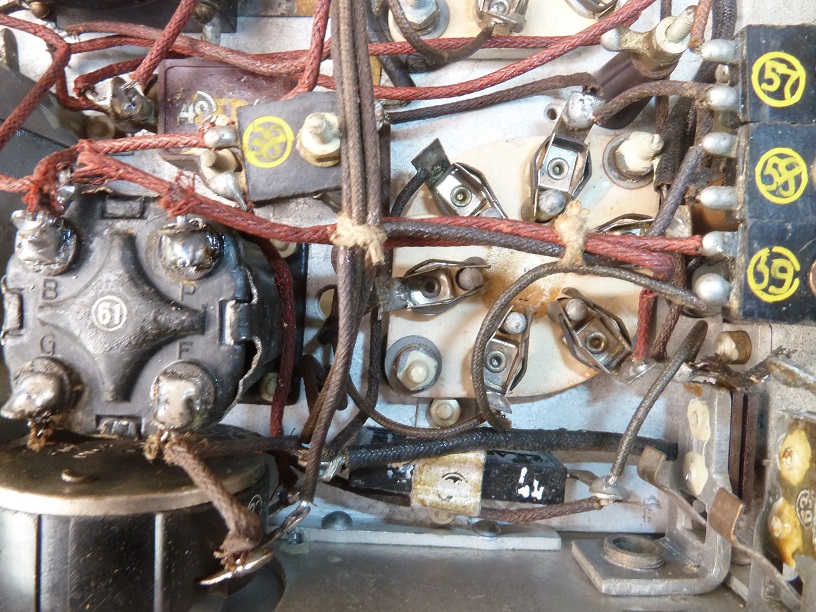

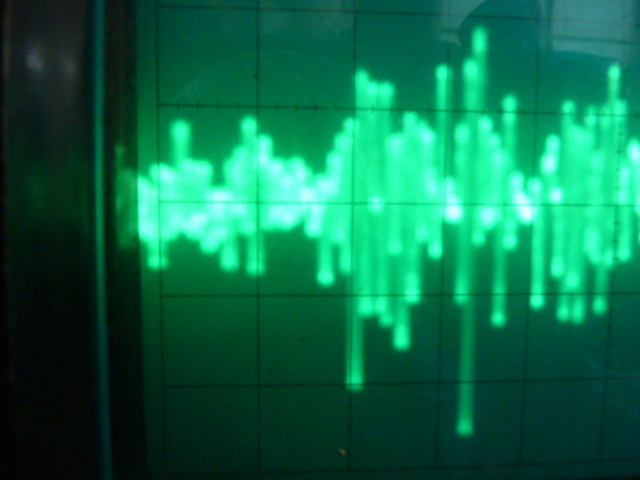

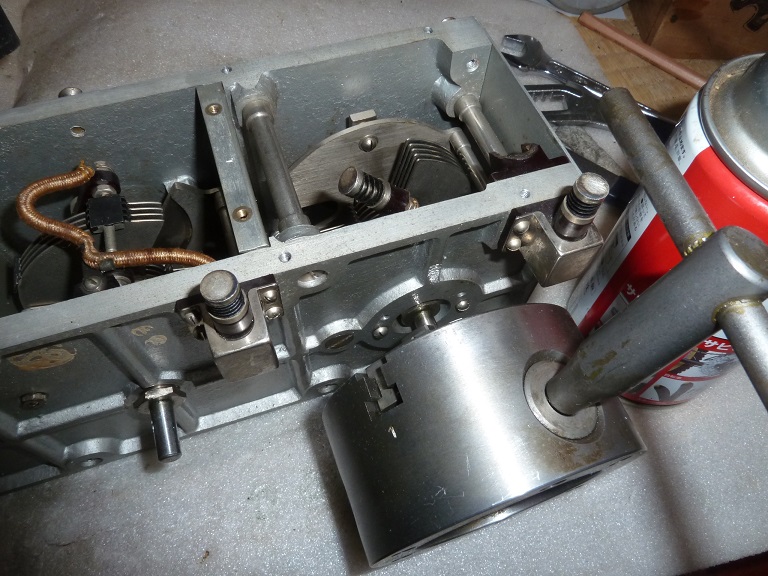

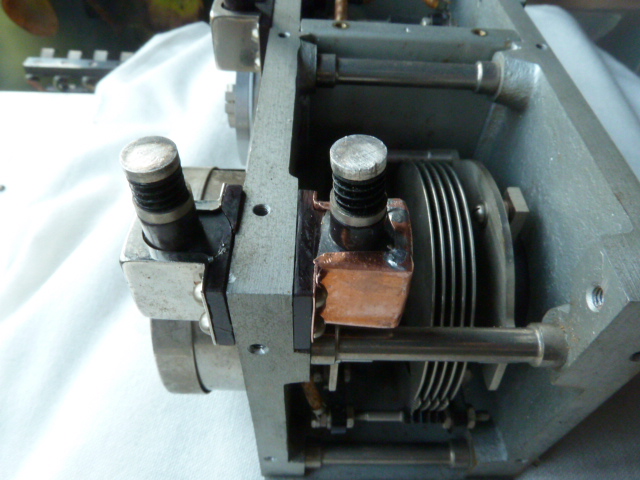

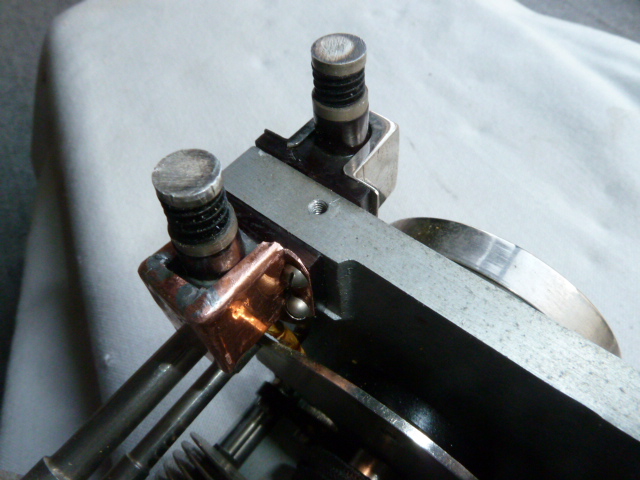

バリコンシャフト動かないないのでシャフトを旋盤チャックを締め付けて少しずつ回して緩めている様子 ここは受信機のコイルユニットと真空管部分です 九二式特受信機修理修復ほぼ終了

受信周波数範囲 : 20 Kc ~ 20 Mc(長波 5バンド。短波 5バンド) 受信機本体 寸法 667mm x 337mm x 254mm 重量 45Kg 受信機コイル収納ケース① 寸法 440 mmx 300 mmx 150 mm 重量 12Kg 受信機コイル収納ケース② 寸法 560 mmx 300 mmx 145 mm 重量 10Kg 写真映像の配線図掲載

九二式特受信機改4接続図〔作成鈴木霧氏〕

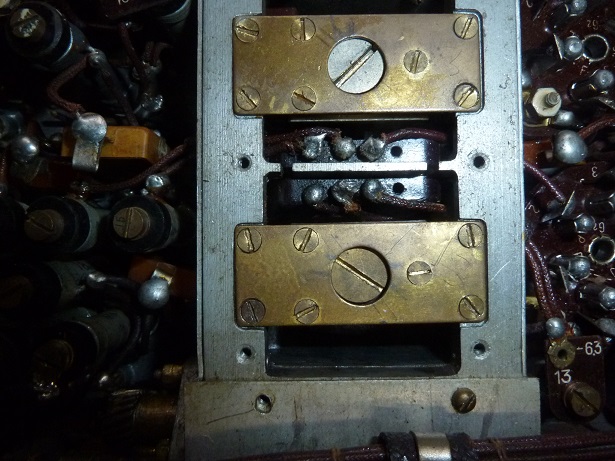

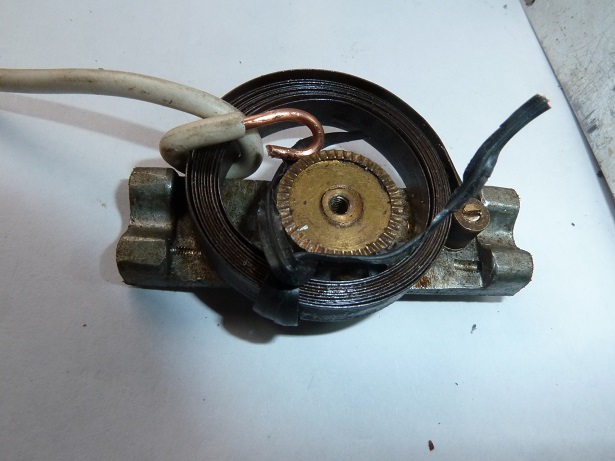

修復依頼を受けた受信装置の修復工事 バリコンと上部にコイルを接続しています接点機構合成樹脂破損の為修復(整形) 壊れていない接点と同じように銅板、バネ、樹脂材料を用意し製作する(整形) 整形完成組み込みの様子

修復させていただいています。ものによっては難儀の為途中挫折することもありますので気長に、取り掛かって

機器の改造はしないで、元の性能迄復元修復し、その完成を喜ぶ程度の作業を心掛け日々努力したいと思います

2021年(令和3年)1月6日(薄曇り、昼間10℃)

無線機器修復依頼品は主に岡本、小島さんからの品、当館の物は2002年頃修復終えています

け昭和20年海軍技術研究所島田分室に勤務された。 配属先仕事は渡瀬研の大学院生蜂谷さんの手元作業をされた

戦後は数年私設研究所を持ちながら、県内の役所勤めをし、 昭和27年静岡新聞(SBSラジオ局)の技術者募集の

広告を見て応募試験合格、即東京の本社サイドの研修に行かれ、 静岡に戻り静岡放送局に配属され勤務、退社時

はSBSの役員をされました。 退職後は無線の電波監視委員などされ、現在は自宅を事務所として活躍しています

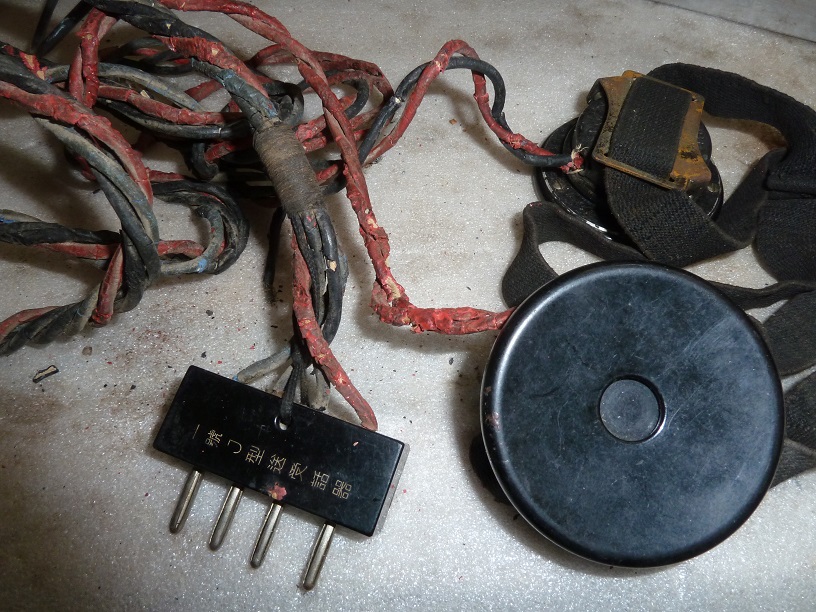

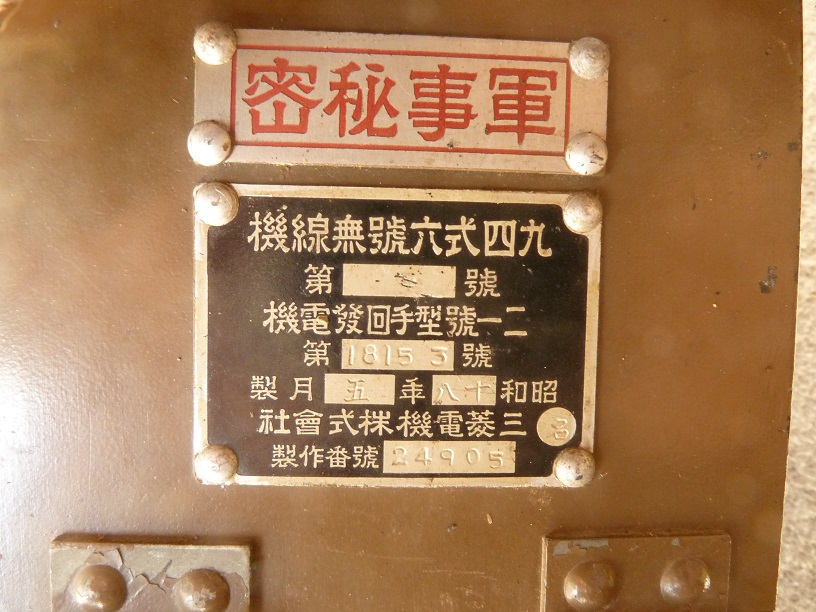

九四式5號無線機 三二F號型:送信機、受信機この機種は学徒動員時東芝富士工場で自分たちが製作したもので、

昭和30年頃秋葉原で部品を探し求めている時に偶然見つけ懐かしく思い即購入された思い出の無線機とのことです

採用通知のハガキ(昭和28年7月消印/5円のはがきですね)右側は JOVRラジオ静岡 社員募集広告

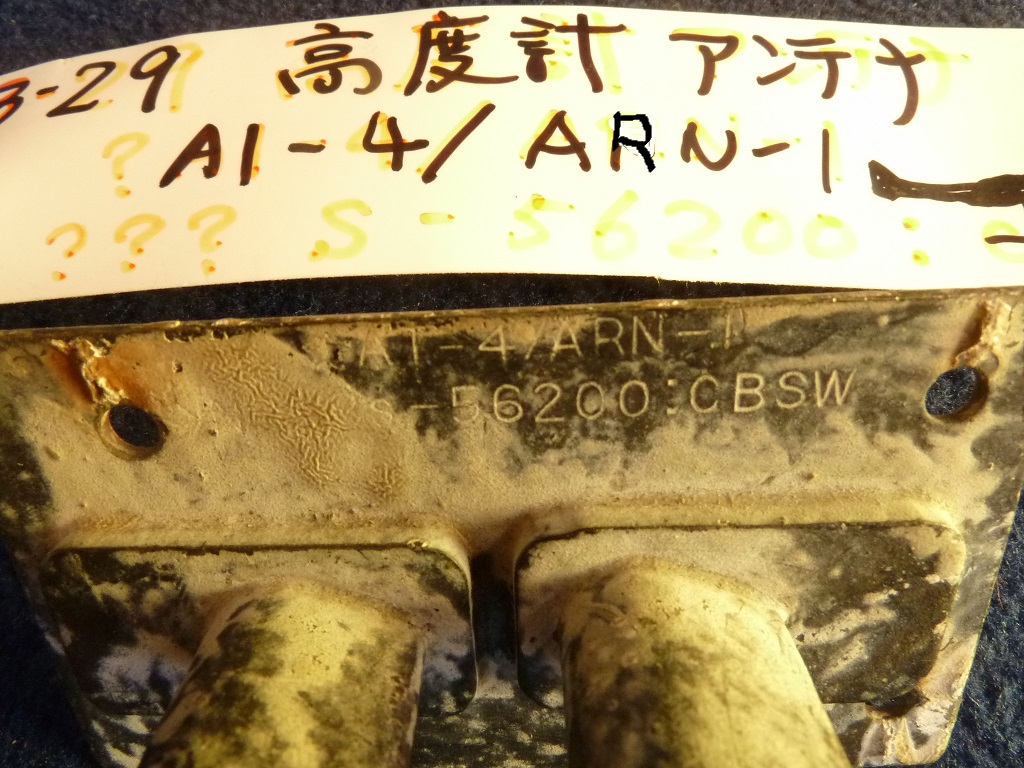

児島さん:京都出身で 昭和20年太平洋戦争当時、敵機の習得無線機の解体調査を横浜の軍施設でつかえていた

戦後は真空管式ポータブルラジオで道を開き、当初は部品メーカー東光(株)の敷地内に間借りしてラジオ作を

行った。、防衛庁になってからは、浜松基地出入り業者として活躍されていました、晩年は電子機器製作会社を

起業され、活躍されていました。当館には初期の起業された時の真空管式ポータブルラジオが展示してあります

参考に幻の真空管『うみ』児島さんから頂いた真空管の中に紛れていましたもの 、B29の高度計アンテナも有り

部品メーカー東光(株)は平成(2012年)になって合併された会社現在の東光高岳と思われる

WEST ELECTRIC COMPANY LTD ウエスト閃光電球(カメラ用フラッシュ電球)

右側:WEST VOISE K-4 4球スーパーポータブル ラジオ(自社販売製品の試作1号機)

旧日本軍、軍用無線機の修復依頼の物多数あり(もう体力もなく倉庫の奥に引っ張り出せないで眠っているもの

JA2BZKのお話ですと軍用機保守用の真空管若干はあるはず、車庫の上の方に放り込んだ記憶ありとのことでした

九二式特受信機持込修復依頼されている装置の他、別件にて依頼されている装置が有りますが手つかずのままで

![]() 修復ほぼ完了進捗度80%:

修復ほぼ完了進捗度80%:

修復始めた進捗度50%:

修復始めた進捗度50%:

修復未着手進捗度0%

修復未着手進捗度0%

![]() 九二式特改四:受信機

九二式特改四:受信機

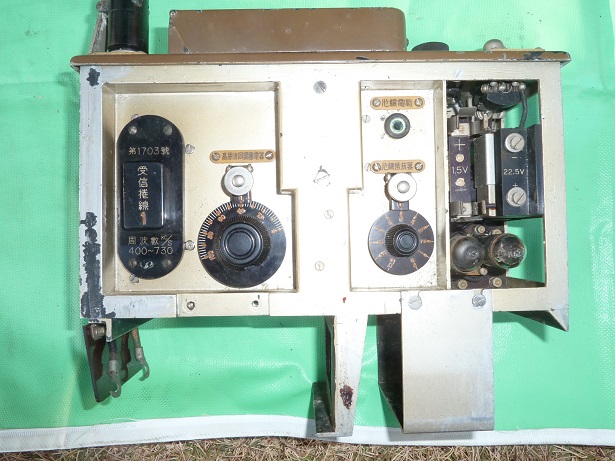

![]() 九四式5號無線機 三二F號型:受信機

九四式5號無線機 三二F號型:受信機

![]() ム23 :、受信機

ム23 :、受信機

![]() 地三号 受信機

地三号 受信機

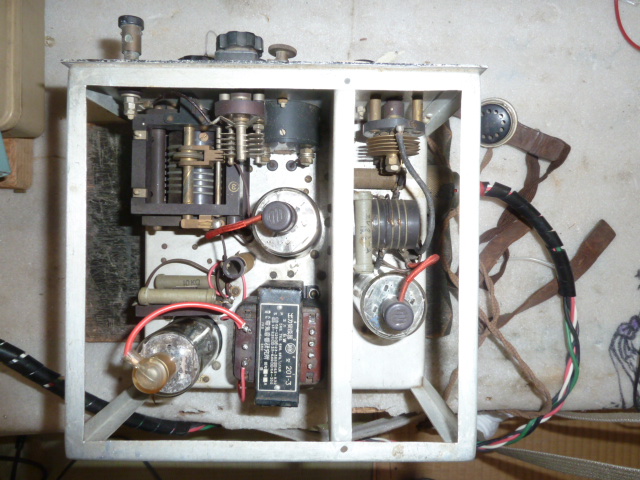

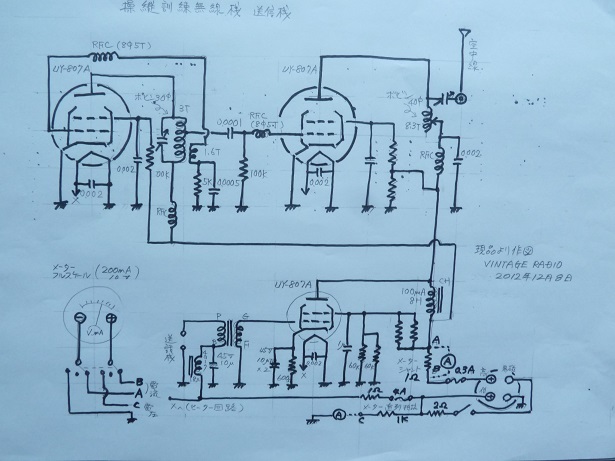

![]() 操縦訓練無線機 :受信機、送信機

操縦訓練無線機 :受信機、送信機

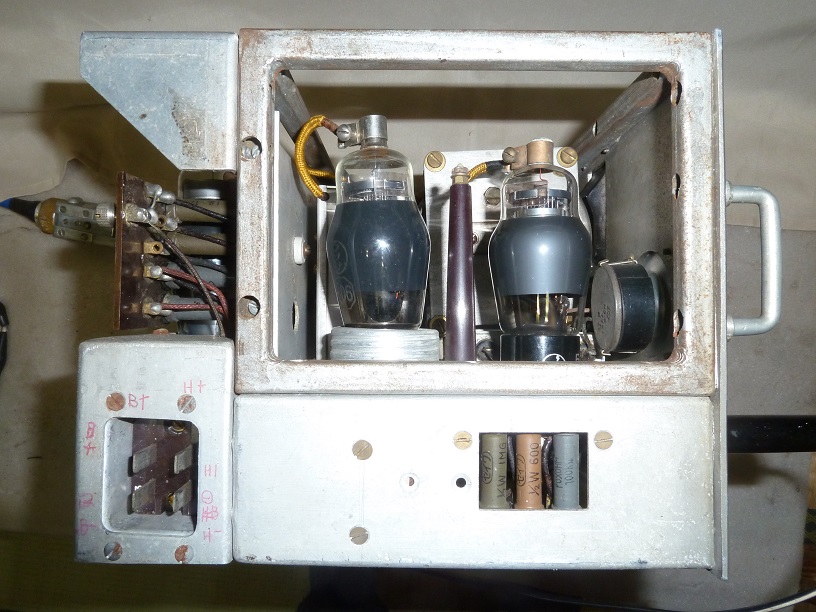

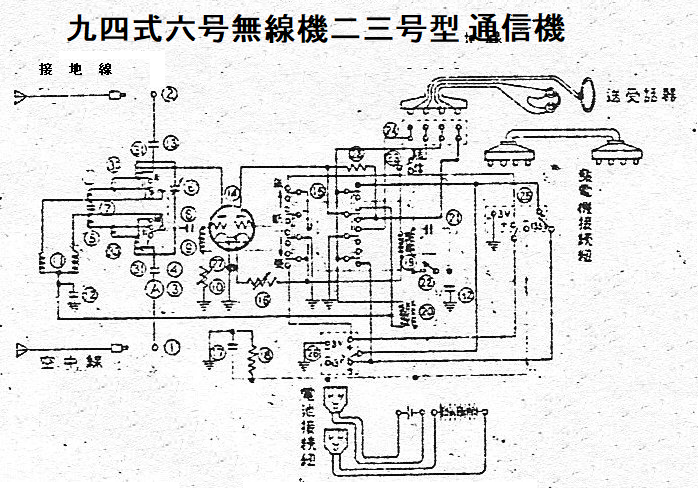

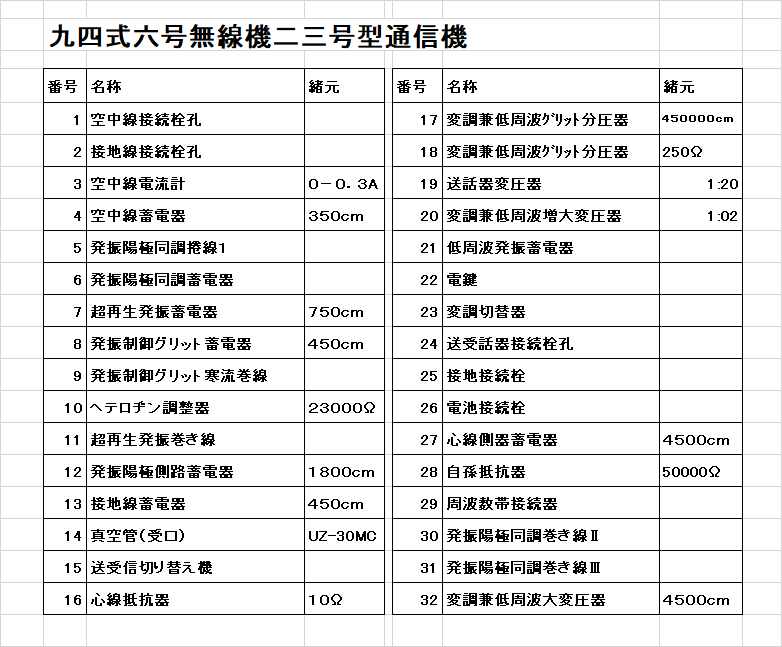

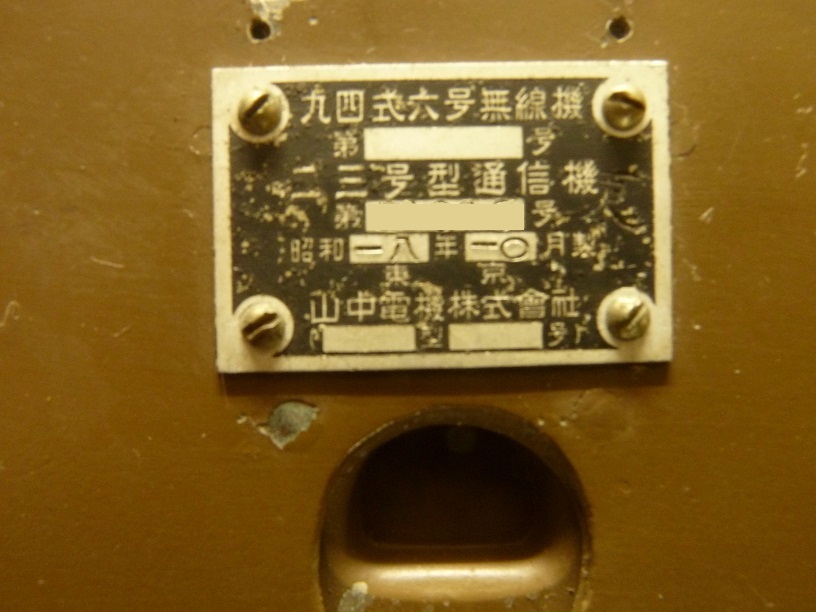

九四式6號無線機に三號型通信機

九四式6號無線機に三號型通信機

九四式2號丙無線機四一號型:受信機

九四式2號丙無線機四一號型:受信機

九四式3號甲無線機五三號型:受信機

九四式3號甲無線機五三號型:受信機

九四式5號無線機 三二F號型:送信機、

九四式5號無線機 三二F號型:送信機、

ム23 :送信機、

ム23 :送信機、

ム51(3型) : 送信機、

ム51(3型) : 送信機、

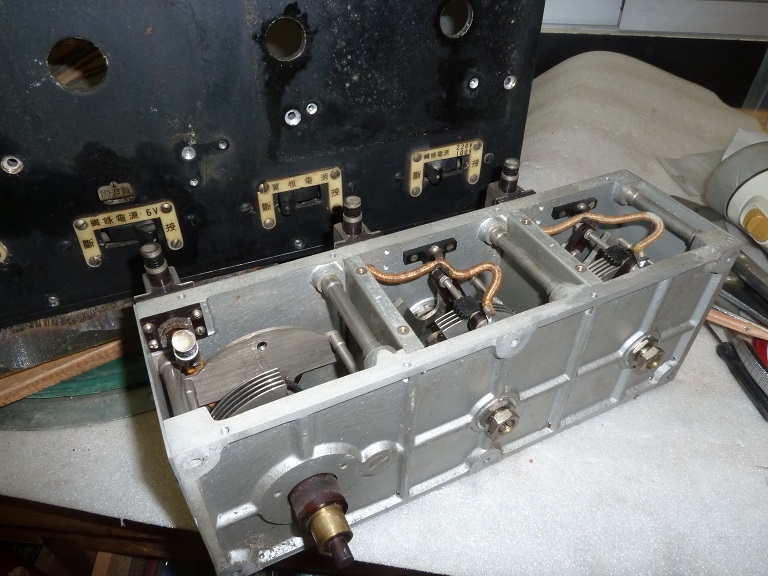

ここは受信機の 長波帯ユニットと 短波帯ユニットの3連バリコンのダイアル部分で バリコン連動機構です

本体からバリコンユニット取り出し修理するときの手順で最初に電源フィルターユニットを取らなければならない

①内部に結線されている左側貫通2か所右側3か所の半田付けをはずすこの時どの部分か必ずメモしておくこと

②外側の1から10番のコネクターに半田付けされている線の取り外し4か所あります、この時も記録しておくと良い

③固定ネジの取り外し 、タップにて取り付いていませんので裏面(底板)外しナットを緩めて取り外してください

バリコンユニットを外すのはツマミを外し、全面パネルに6本のビスで止められています、これらを緩めてください

九二式特受信機の諸元

装置説明