ここに掲載されていますものは、学校の公式資料からの転写、手元の資料の分析と想像

つぶやき ⑥ 目黒高等無線学校と訓練所との関連 つぶやき 目黒高等無線学校

キャンパス全景

(玄関手前側が目黒駅側で、正面が校舎教室 昭和40年3月当校卒業生がいます(卒業証書)

戦争当時の世間の動き

東京都市大学グループ

学校法人五島育英会

創設者 五島慶太先生

学校法人五島育英会の初代理事長である五島慶太先生は、

1882(明治15)年4月18日長野県小県郡に農家の二男として生まれました

武蔵高等工科学校を創立し、東横学園と統合することによって

1955(昭和30)年に学校法人五島育英会が武蔵工業大学設立しました。

目黒高等無線学校を目黒の元「無線電信講習所」(日本軍通信士養成所)を利用しここに開設されたのか?

この場所は目黒無線講 と言われた、逓信省から「無線電信講習所」を昭和17年度に官立に移管

「無線電信講習所」が藤沢に移転し、そして目黒の校舎は電氣通信大学の前進が使用していましたが

戦後本体が現在の調布に移転した跡地を利用し目黒高等無線学校が設立されたのではないかと推測

されます・・・・・・・・確認が必要です

目黒高等無線学校は学校法人五島育英会の学校として設立

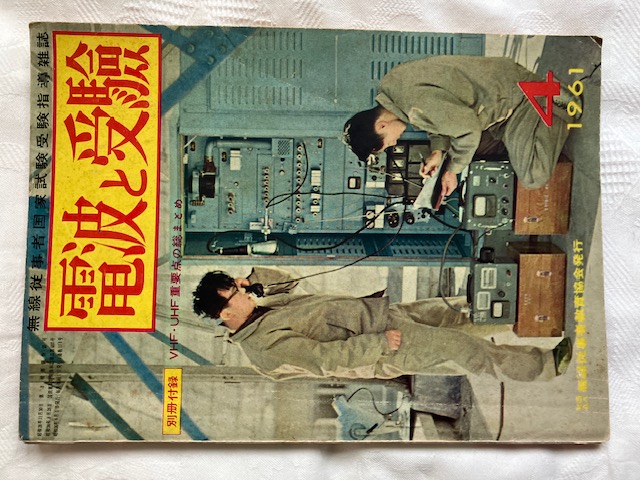

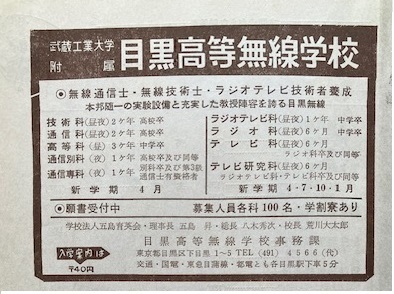

昭和36年4月1日発行頃の雑誌『 電波と受験 』に掲載された広告

学校法人五島育英会 理事長 五島 昇 ・総長 八木秀治・校長 校長荒川大太郎

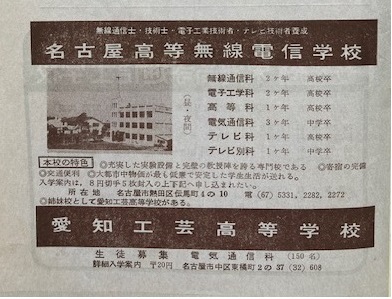

名古屋高等無線学校(名古屋市熱田区伝馬町4-10)

松の木の左側にアンテナ鉄塔で付近の下無線送信設備がありました

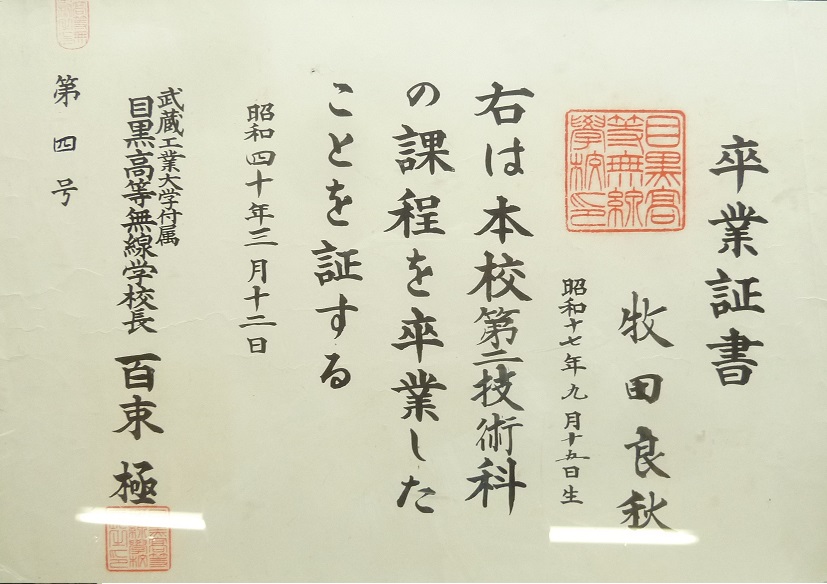

卒業証書 第四号 4回生

昭和17年「無線電信講習所」の記載文の中にキャンパス全景内の

アンテナ鉄塔

の記載があり同一

場所と考えられ、「無線電信講習所」が藤沢に移転し、戦後その地を利用し目黒高等無線学校

が設立されたのではないかと推測されます・・・・・・・・確認が必要です

戦後の時代になって,学校法人五島育英会がこの地を利用されたと思われる ・・・確認が必要です

,

1967-68年(昭和42年か43年)目黒の目黒高等無線学校は廃校となり在学生は

一時塩尻高等学校内に目黒高等無線が 併設開設されたかもしれない(確認を要する)

その後

武蔵工業大学短期大学部に編入の手続きを行ったようです(確認を要する)

塩尻高等学校(都市大学)2025年

参考資料として五島慶太翁 生誕130年記念誌「熱誠」が、2013年6月に刊行されたものがあります

高等無線技術学校→現 東京都市大学(旧 武蔵工業大学)に発展

公立の訓練所は候補生を育てるだけの能力しかない為、実務者の船舶要因、

現地通信士など養育の為民間の養成所が全国にたくさんありました、その一

部を紹介します。

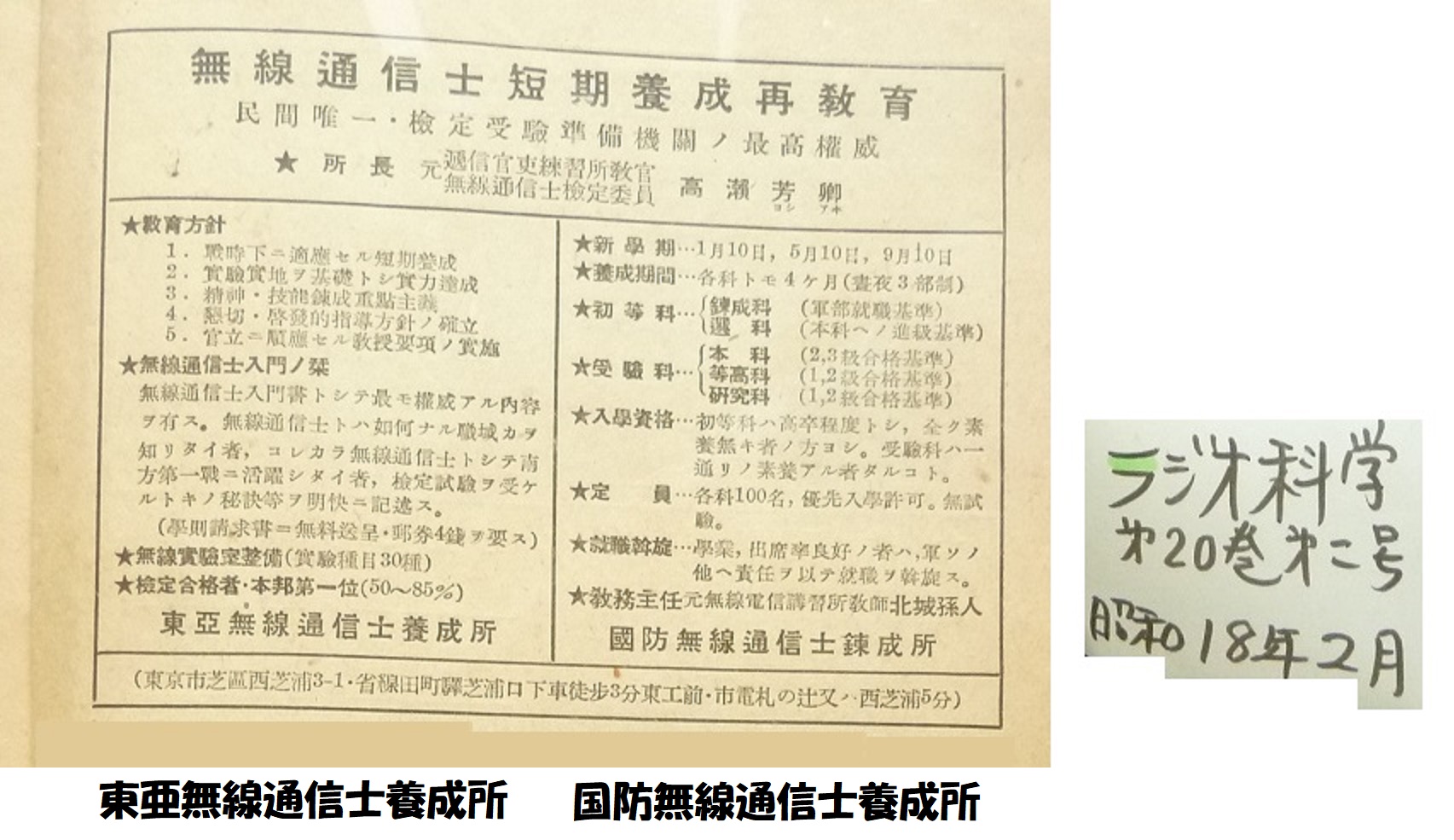

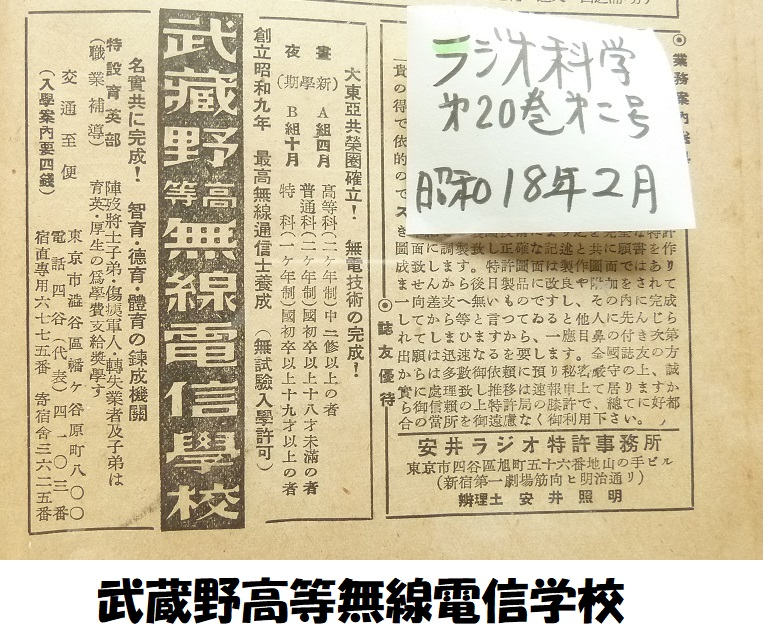

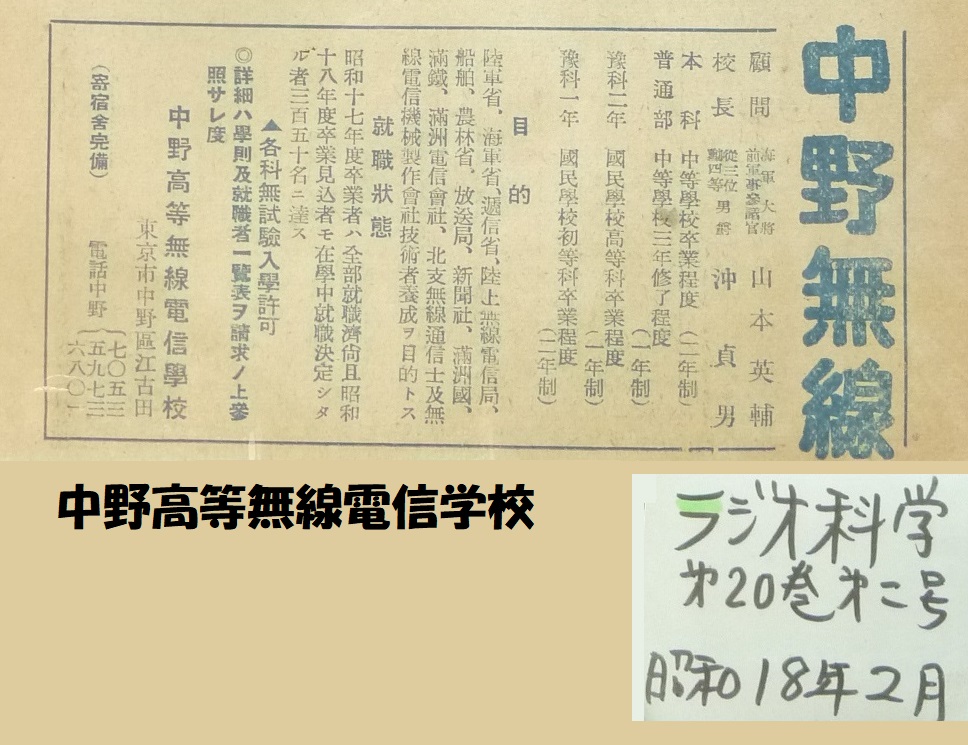

昭和18年戦争当時民間の通信士養成訓練学校(雑誌の広告より探しました)

東亜無線通信士養成所、国防無線通信士養成所

調布の国立 電気通信大学の前身など(国営、戦時中軍の養成所の一部であったか)詳細後程記載

社団法人 目黒会 の資料によりますと、以下の記事が掲載されています

当時の逓信省から「無線電信講習所」を昭和17年度に官立に移管・昇格させるとの発表があり、

そんな知らない学校へ行くのかと、親戚から批判の声も聴こえたが、官立の名に牽かれて、

誇りを感じて受験したら、運よく合格できた。

昭和17年4月18日の官立・第一回生の入学式当日は、太平洋上の米空母から発進の

ドゥリットル中佐指揮のB25爆撃機が、帝都への初空襲があって、式の終わり頃に空襲警報が鳴り

、

一時校舎の影に身を潜めたが、「敵機は撃滅した、皇室は御安泰に渡らせられる」との校内放送が、

今でも耳朶(じだ)に残る。

省線目黒駅近くの夕陽ヶ丘に聳える

2基のアンテナ鉄塔が、目指す校舎だった。

新入生は第一部(船舶)、

第二部(航空)、第三部(陸上)の三部があり、それぞれ高等科(第一級無線通信士を目途)と普通科(同二通士)

に別れ、高等科の入学生が560余名、普通科420余名、それに官立移管に際して引き継がれた

第一・第二本科生なども在校して、合計1700名に達する昼夜二部授業の大所帯となり、

私は第一部高等科の3組だった。

さらに秋には二回生の採用もあるとか、当時の無線従事者の不足のほどを知った。目黒校舎は既に手狭で

、

早急に、藤沢市鵠沼海岸に敷地を求めて、校舎・寄宿舎を建設の計画と聞いた。

ここに出てくる『私は』とは昭和17年頃の16歳ぐらいの少年です)

電気通信大学藤沢分校物語(社団法人 目黒会 CHOFU Network Vol-24-21より)

昭和17年東京目黒の無線講習所に眼を付けて計画進める

無線通信士の要請人員が多くなり、おおよそ2000人規模の収容できる訓練所が必要になってきた、

特に海軍は船舶の要員が欲しくなり海に近いところの希望があり、場所の選定中、藤沢市が手をあげ

市の協力によりここに設定された

1942(昭和17)年4月1日 無線電信講習所を逓信省に移管=この時期と思われる

以下のホームページより抜粋引用しました

【https://www.uec.ac.jp/about/profile/history.html】

国立電気通信大学(2025年令和7年現在東京都調布市)

1918(大正7)年12月8日 社団法人電信協会管理無線電信講習所を創設(東京市麻布区飯倉町

1920(大正9)年12月15日 校舎を移転(東京府荏原郡目黒村)

1942(昭和17)年4月1日 無線電信講習所を逓信省に移管

1945(昭和20)年4月1日 中央無線電信講習所と改称

1948(昭和23)年8月1日 官制改正により文部省に移管

1949(昭和24)年5月31日 国立学校設置法施行により電気通信大学を設置

1951(昭和26)年3月31日 中央無線電信講習所を廃止

1952(昭和27)年4月1日 調布校舎を開校

1957(昭和32)年12月15日 全学調布校舎へ移転統合を完了、目黒校舎を廃止

校舎(東京府荏原郡目黒村)この跡地が目黒高等無線学校でしょうか?

私立無線学校の内情

東京、大阪周辺における私立無線学校の存在は、大日本無線史によると、次のようである。

学校名 所在地 設立年月 生徒数 内夜間生徒 教員数

(内専任)

大阪無線電気学校 大阪 昭和7.3 1,092(0) 54(30)

東京高等無線電信学校 東京 7.3 1,140(0) 50(16)

中野高等無線電信学校 東京 8.4 2,977(1,072) 62

武蔵野高等無線電信学校 東京 10.3 1,300(800) 40

東京第一無線工科学校 東京 10.4 885(485) 31

鶴見無線通信士養成所 横浜 12.4 76(76) 9

東京無線技術学校 東京 13.3 815(330) 16

大阪通信工学院 大阪 15.3 350(150) 16(6)

横浜高等無線講習所 横浜 15.4 115(80) 10(2)

目本高等無線工科学校 東京 15.4 620(324) 37

九段高等無線学校 東京 15.9 406(323) 23

東亜無線通信工学院 東京 16.1 80(70) 6

目黒高等無線工学校 東京 16.3 777(411) 48(4)

亜細亜高等無線工学校 東京 16.3 200(140) 26

東亜電気通信工学院 大阪 16.3 1,100(690)

第一無線高等工学校 東京 16.4 443(343) 30

本郷高等無線工科学校 東京 16.4 35(35) 14

南方無線通信工学院 東京 17.3 140(90) 4(1)

大阪青年会無線電気学校 大阪 ? 260 (150) ?

合計 19校

合計生徒数13,811名

これら私立無線学校19校の内、各種学校として府県知事の認可を受けたものは10校であるが、

府県知事は認可はしたものの、この種教育に対する認識を欠くためか、内容的に適切な指導

監督は行われなかった。また、無線通信士の直接監督官庁である逓信省は、これら私立無線

学校の取締監督権は持っていなかったが、こと無線通信士養成を目的とするものである以上

、無関心ではいられないので、当面の対策として逓信部内在職者のこれら私立無線学校への

講師受託を禁じ、また、生徒募集の広告、宣伝に「逓信省公認」の文言を入れたために利用

される実験用私設無線施設の不許可等を実施したが、効果的な制約はできず、私立無線学校

は繁栄していた。これら私立無線学校はごく一部を除き、その経営方針は営利主義で、校長

に貴族院議員や退役将官等の肩書を持つ人を据え、ロボット的存在とし実際の経営者は別に

あって、新聞、雑誌の広告をもって全国の青少年を勧誘し、無試験入学で入るを拒まず、入

学金、授業科を前納させ、貧弱な教授内容であった。したがってこれらの私立無線学校にお

いては、長期間在学しても無線通信士資格検定試験に合格することはまず難しく、絶望的に

なった生徒は退学するか、非行に走るか等で新聞紙上にも私立無線学校の名前が散見される

ようになり、私立無線学校の評判は地に墜ちた。しかし通信有技者の需給逼迫の時局柄、通

信術だけで資格を必要としない大陸軍関係の需要が急激だったため、卒業者の約半数が無資

格のまま通信に従事することになり、この間太平洋戦争に突入し、次第に計画的教育、配員

の必要に迫られ

、

1943年(昭和18年)8月にはついに、私立無線学校の全面閉鎖が命ぜられ、官立一本に統合さ

れることになるのである。